絵本を通して、無意識のバイアスに気付き、多様性を受容する意識を育成する

コミュニティ政策学科 やざわえいこさん

2025/03/31

在学生・卒業生

OVERVIEW

卒業研究作品として、絵本「わたしのランドセル」を作成したコミュニティ政策学科の

やざわえいこさんにインタビューしました。

無意識のバイアスへのアプローチ

Q 卒業研究で絵本を作成されました。その意図はなんでしょうか。

A 絵本の対象年齢を小学生とその親世代としたのですが、絵本はただ読むだけでなく「読み聞かせ」ができるので、読む側の大人たちにも影響を与えられるのではないかと思い、絵本を作成しました。

Q 題材は、ランドセルですね。なぜ、ランドセルなんですか?

A 日本に暮らす人の中で、ランドセルを知らない人はきっといないからです。ランドセルは誰にとっても身近であり、自分事にできるテーマでありながら、モヤモヤが残りやすいものだと思っています。

Q やざわさんは、何色のランドセルがよかったんですか?

A 落ち着いた色が好きだったので、茶色系か赤色のランドセルが欲しかったです。でも、当時周りの子は明るい色が多く、親から止められて、濃いピンク色のランドセルになりました。卒業まで好きになれなかったです(笑)

Q ランドセルの色を選ぶことを通じて、男の子らしさ、女の子らしさという刷り込みがある、ということなんでしょうか。小学校入学前から、そのような規範づくりがあるように思えますが。

A 小学校入学までにはそういった規範はほぼ完成しているといえると思います。男女でワッペンの色を分けるとか、かわいい/かっこいいモチーフを使い分けるとかそういう本当に些細なことで作りあげられていき、知らないうちに「らしさ」に沿った自分でいることを自分に押し付けるようになります。小学校以降ではそれがより強められていくため、その規範が必ずしも正解ではないということを早くに知る必要があると思っています。

Q 絵本には、おねえちゃんのおさがりのランドセルという子が出てきますね。この子は、なにを語っているのでしょうか。

A ランドセルは教材の私費負担の一例であり、かつ高価なものなので金銭的な負担は大きいと言えます。もちろんおさがりを使うことが悪いのではなく、おさがりしか選択肢にない自分と周りを比べてしまうような状況を描きました。「子どもの貧困」から、こうした差が生まれやすく、自己肯定感や自尊心が低下するといったことがあります。

A 小学校入学までにはそういった規範はほぼ完成しているといえると思います。男女でワッペンの色を分けるとか、かわいい/かっこいいモチーフを使い分けるとかそういう本当に些細なことで作りあげられていき、知らないうちに「らしさ」に沿った自分でいることを自分に押し付けるようになります。小学校以降ではそれがより強められていくため、その規範が必ずしも正解ではないということを早くに知る必要があると思っています。

Q 絵本には、おねえちゃんのおさがりのランドセルという子が出てきますね。この子は、なにを語っているのでしょうか。

A ランドセルは教材の私費負担の一例であり、かつ高価なものなので金銭的な負担は大きいと言えます。もちろんおさがりを使うことが悪いのではなく、おさがりしか選択肢にない自分と周りを比べてしまうような状況を描きました。「子どもの貧困」から、こうした差が生まれやすく、自己肯定感や自尊心が低下するといったことがあります。

Q もうひとり。ランドセルではなく、外国の民族的な鞄で通学する子どもも出てきますね。

A これを描いた理由はランドセルが必ずしも絶対的なものであるように思ってほしくなかったことが大きくあります。本当はランドセルは選択肢の一つでしかないのに、他の選択肢が見えなくなってしまう。広く見れば世界には本当に色んな文化があるし、どれを大切にしてもいいというメッセージが伝わるといいと思います。

A これを描いた理由はランドセルが必ずしも絶対的なものであるように思ってほしくなかったことが大きくあります。本当はランドセルは選択肢の一つでしかないのに、他の選択肢が見えなくなってしまう。広く見れば世界には本当に色んな文化があるし、どれを大切にしてもいいというメッセージが伝わるといいと思います。

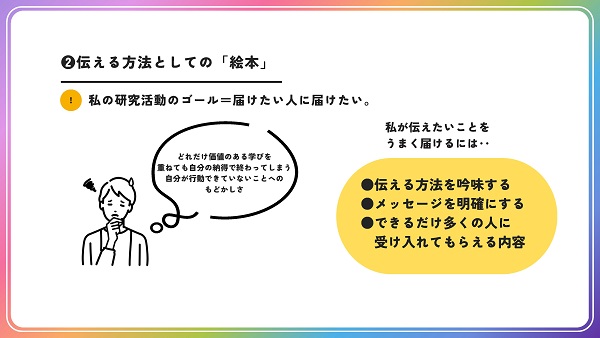

伝える方法としての「絵本」

Q 卒業研究で、卒業論文ではなく、卒業作品しかも絵本という表現手段を選択したのは、なんででしょうか。

A この4年間の学びの中で、私は本当に多くのものを得ました。でもそれは私が学ぶことのできる恵まれた環境にいるからであって、そういう学びや気づきが届くことのないまま生活をしている人は多いはずです。届けたい多くの人に届くには、と考えたとき、わかりやすさや明確さを重要視することに加え、「一人歩きできるもの」がいいなと考えました。私がその場に居なくても想いを伝えられるもの、それ自身が語り部的な役割を果たしてくれるものをよく吟味し、絵本を作りたいと思いました。

A この4年間の学びの中で、私は本当に多くのものを得ました。でもそれは私が学ぶことのできる恵まれた環境にいるからであって、そういう学びや気づきが届くことのないまま生活をしている人は多いはずです。届けたい多くの人に届くには、と考えたとき、わかりやすさや明確さを重要視することに加え、「一人歩きできるもの」がいいなと考えました。私がその場に居なくても想いを伝えられるもの、それ自身が語り部的な役割を果たしてくれるものをよく吟味し、絵本を作りたいと思いました。

2025年3月18日、福井県立鯖江高校の高校生に絵本の読み聞かせをするやざわえいこさん

Q 最後に、コミ福の学びについて、そして後輩たちへのメッセージを。

A 私は多分、コミ福に入って人格が変わりました(笑)。自分の尺度、常識で周囲を見るのをやめるようになりました。そうしたら、見えてこないものが見えるようになって、縁が広がって、自分という存在をより一層好きになれた気もしています。本当に色んな学びができるし、自分のやりたいことを一緒に叶えてくれる仲間も先生もいて、本当にいい環境で学べて感謝しています。授業が面倒になったりもするかもしれないけど、自分の世界を変える一瞬に出会えるかもしれないから、大切に過ごしてほしい。楽しいキャンパスライフを送ってください!

A 私は多分、コミ福に入って人格が変わりました(笑)。自分の尺度、常識で周囲を見るのをやめるようになりました。そうしたら、見えてこないものが見えるようになって、縁が広がって、自分という存在をより一層好きになれた気もしています。本当に色んな学びができるし、自分のやりたいことを一緒に叶えてくれる仲間も先生もいて、本当にいい環境で学べて感謝しています。授業が面倒になったりもするかもしれないけど、自分の世界を変える一瞬に出会えるかもしれないから、大切に過ごしてほしい。楽しいキャンパスライフを送ってください!

※インタビュー当時の情報です。